パート練習からはじめよう

さて全国の音楽の先生が苦労するパート練習。大丈夫です、みんな苦労しています。ここでは筆者の実践を紹介する前に有名な先生のパート練習の例を2つ紹介します。実際にご本人に直接お聞きした話です。

教科書に載っている合唱曲の作曲者でもあるY先生は中学校の音楽教員でもあります。

「パート練習」はいちばん難しく、教師にも子どもにも辛い時間としたうえで、

- 3回歌う

- パートリーダーがCDを操作する

- 並び方は〇〇で統一する

などパート練習の仕組み化をして、作業の面を持たせていました。この方法論をとっている先生は全国にも多く、生徒の歌唱レベルに関わらず、ある程度の成果が得られる方法です。

特別教室などを使用して、パートごとの音が干渉しないように場所を分ける(ただし教師の目はいきとどきにくい)ようにするなど、実態に合わせて様々な方法が考えられます。ちなみにY先生は細かな音取りのためにいちいち曲を止めない、高いレベルを求めて合唱嫌いを作らないという信念をお持ちでした。

全国大会常連、紅白歌合戦にも中学生を引き連れて出た先生です。こちらは教室内で一斉に音取りをする方法です。例を示します。

- ソプラノの音取りのCDをかける

- アルトの旋律を弾くようにピアノを弾ける子にあらかじめ頼んでおく

- テノールを教師がピアノ前に集めて弾く

この状態でCDに合わせて「せーのっ!」で音取りを始めます。

ピアノの弾ける生徒が1人いれば成り立つ方法です。教師の目が行き届き、時間もそれほどかかりませんが、「アルトの難しい4小節だけを何度か練習する」などは成立しにくい方法です。

大先生の後に恐縮ですが私の方法をご紹介します。

まず1度はY先生の方法をゆるく行います。新しい曲に興味があり、楽譜が新鮮なうちに曲の輪郭を頭に入れることは意味があります。

その後は全体合唱の位置で適宜難しい箇所を教師が音取りします。その際にはYouTubeなどの音源を使い、ピンポイントですばやく音録りしたい箇所が練習できるようにしておきます。

5分程度であれば他のパートを座らせて練習することもあります。音源に加えてピアノを弾いたり、歌ったりして音を理解させます。ようするに「あの手この手」でと言った感じです。

歌って指導することもあります。その際には1小節の半分ぐらいの音程を指示することを心がけます。子どもが長いフレーズを記憶して歌唱することは難しいです。なるべく短く少ない情報量で難しい部分を補います。簡単なフレーズは自然と出来ていくものです、例えば6度の跳躍とか、臨時記号が続く部分などを教師が的確に理解し導いてあげる指導をしましょう。

子どもに「伝わる音取り」

こうたろう先生の例として、一つのフレーズを取り上げながら「地道な音取り」をもう少しお伝えします。

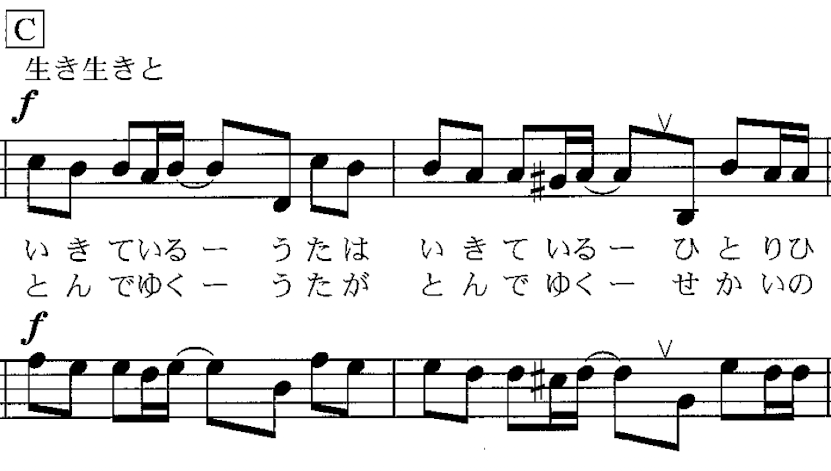

歌唱に慣れていないクラスの場合は、この2小節を範唱しての指導をしません。この例であれば一拍ずつ歌うと良いでしょう。「それほど細かく?」と思うかもしれませんが、教師が「いき♪」と歌って、「いき♪」と返します。

その際、二つ目のシ音が下がりすぎる事が考えられますので指摘します。同じように練習していきますが、「うた」の7度はかなり取りにくいので繰り返し練習します。

この2小節がなんとなく出来たら教師が下の段かもしくは上の段を歌います。つまりハモりながら音が取れているかを確認します。

教師1人対全員ですと確認にならないので歌の上手い子と2人で歌ってみましょう。そのうちハモるのが楽しくなり、男女で勝手にハーモニーの練習をしてくれるようになります。

教師の声による音取りは「そのフレーズのニュアンス」を含んでいることにとり音取りのCDよりよいものです。全体を作ってから細かいところは適宜「伝わる音取り」で仕上げてはいかがでしょうか。音取りが伝わっていない場合、CDをかけていても全く違う音程で歌い続けてしまっているパターンや、ものすごく高く(あるいは低く)歌ってしまっているパターンもあります。

どうでしょうか?歌唱やパート練習は「泥臭い練習」が必要な単元です。オーケストラのリハーサルが行われ、音がどんどんとイキイキとしてくれる。そんな「きれいな仕事」とは対局にある地道な作業なのです。

パート練習に困っている先生は是非試してみてください。それでは最後に合唱練習編に進みます。