良い本をたくさん。

教育書

01

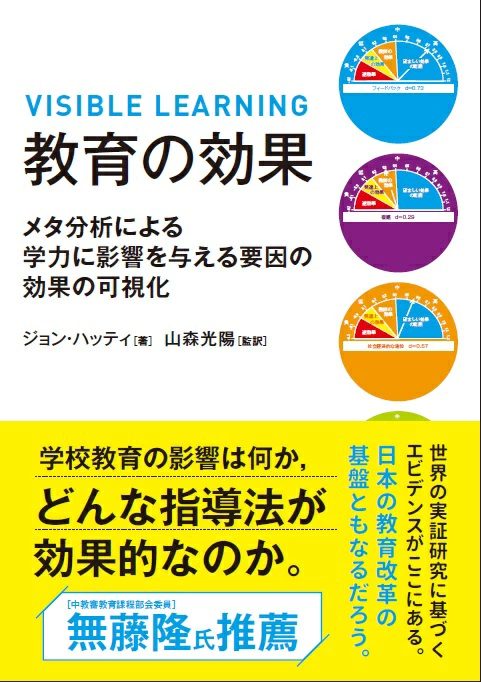

ジョン・ハッティ「教育の効果」

世界各国の800以上の論文を集めた論文。どのような教育が効果的かをエビデンスをもとに示している。例えば「学級規模」は効果としては106位になっており、学級規模が学力にすぐに結びつかないので1学級あたりの規模は変更しない(小35人中40人)という財務省の理屈はここからも来ている。

教育書

02

刈谷剛彦「学力と階層」

「学習資本」の階層差がますます拡大する日本の教育。これまで見落とされてきた「出身階層」という社会的条件の違いが子どもたちにもたらす決定的な差について豊富なデータをもとに検証する。子どもたちの「教育格差」の背景には家庭環境が反映していることを実証的に明かし、1990年代以降、迷走を続けた日本の教育政策の弊害を指摘する。深部で進む「教育の地殻変動」に学力問題の第一人者が説く処方箋。

教育書

03

中室 牧子「「学力」の経済学」

「ゲームは子どもに悪影響?」

「子どもはほめて育てるべき?」

「勉強させるためにご褒美で釣るのっていけない?」

思い込みで語られてきた教育に、科学的根拠が決着をつける!

教育書

04

広田照幸「教育には何ができないか」

世界各国の800以上の論文を集めた論文。どのような教育が効果的かをエビデンスをもとに示している。例えば「学級規模」は効果としては106位になっており、学級規模が学力にすぐに結びつかないので1学級あたりの規模は変更しない(小35人中40人)という財務省の理屈はここからも来ている。

教育書

05

釘原直樹「人はなぜ集団になると怠けるのか」

35人の学級で「すべての子どもたち」が高いパフォーマンスを発揮して機能することは、本当にあるのだろうか。このような目標は頻繁に掲げられるが、果たしてこれは実現可能なのだろうか。

あるいは職員室という集団において、個々の能力は最大限に発揮され、互いに補完し合うことで、集団としての価値が最大化されているのだろうか。

教育書

06

小松光「日本の教育はダメじゃない」

あまりに素晴らしい本なので、小松光の他の著作や最近の本をあたったが見つからなかった。ここでは日本の高校生があまり勉強はしていないが学力が高いこと、塾では理科を習う生徒はほとんどいないが学力が高い(塾が学力には関係しない)ことなどが数字で示されている。惜しむべくは少々データが古いので、新刊を求む。

教育書

07

工藤勇一「校長の力」

なにかと話題の工藤校長の著作。直接何度かお話を伺った経験から、工藤校長の話には人を引きつけ、共感を呼ぶ説得力があると感じました。本書では、工藤氏の独自の見解だけでなく、校長としての職務、教育委員会や議員との関わりについてもフラットに描かれています。そのため、熱心な工藤ファンには少々物足りなく感じるかもしれません。一方で校長という職務の構造を理解したい方には他の書籍が参考になるかもしれません。

教育書

08

苫野一徳「教育の力」

苫野一徳の著作は、教育を哲学的な視点から深く掘り下げ、原理原則の重要性について常に考えさせてくれます。本書でも、避けるべき「二項対立」や、意識すべき「自由の相互承認」について情熱的に語られており、読者に深い洞察を与えてくれます。これらのテーマは、著者の他の著作でも繰り返し取り上げられているため、本書に共感を覚えた方は、ぜひ他の書籍も手に取ってみることをお勧めします。

教育書

09

川田龍哉「よい授業とは何か」

「授業」「学力」「教育」などの言葉の定義から問い直し、よい授業とはなにかを探る。このタイトルにするにはとても勇気がいることだったと思う。日本の名だたる教育学者や教育実践家のそれぞれの考える教育感を丁寧に読み解き、よい授業とは何かを考える名作。

教育書

10

吉川英治「日本音楽の性格」

音楽教育の分野は非常に広範です。学習指導要領では、例えばDAWを使って電子音楽を作曲することから、カヤグム、サントゥール、ズルナなどのアジアの民族楽器の特徴を学ぶこと、文楽の太夫の表現方法まで扱うことが可能です。その中で、我が国の伝統的な音楽(特に和楽器)について、私は断片的な知識しかなく、点と点が繋がらないような印象を長年抱いていました...

教育書

11

小川昌文他「よくわかる音楽教育学」

音楽教育に関する書物を読み解くと、「教育とはなにか」と言う問に立ち戻ることがしばしばある。そもそも音楽とはなにかと言うことも数々の音楽家や学者が挑み続けている大問であり、出発点の曖昧さがその後の論の組み立てに困難さを与えている。音楽の教育はぐらついた土台に大きな構造物を建築しているような様相を呈しているのである。

教育書

12