音楽の授業を充実させよう

Music Class

ヴァイオリンに取り組もう!

ヴァイオリンの授業に数年間取り組んでいます。コロナ禍で歌唱ができない時に始めました。筆者は個人的なヴァイオリンのレッスンを1度も受けたことはなく、授業などでも学んだことはありません。そのため、完全な素人となります。ここで示すヴァイオリン教育は、学校教育の中でヴァイオリンを扱う際のひとつのアイデアとして捉えていただければ幸いです。

最近では、リコーダー以外にピアノ(キーボード)を取り入れている学校も増えてきました。しかし、ピアノを習っている子が数人いるクラスで授業のレベルをどこに合わせるか悩むことはありませんか?まるでスタートラインが異なる徒競走を教えているような感覚です。このような課題は、ヴァイオリンではほとんど発生しません。非常に扱いやすい器楽の題材として、ぜひ試してみてください。

ヴァイオリンが子どもたちに与える素晴らしい特徴のひとつは、「擦弦楽器」であることです。ギターやピアノのような音が減衰していく楽器とは異なり、「メロディーを弾く」ことに絶大な音楽的喜びをもたらします。リコーダーやピアニカでも音の持続は可能ですが、管楽器は歌を歌う感覚に近く、楽器の特性上、メロディを美しく奏でる楽しさを十分に味わうことが難しい場合があります。

そのため、ヴァイオリンで弾きやすく、かつ魅力的なメロディを選ぶことが重要です。以下の条件を考慮しました:

- 使用する弦をA線とE線のみに限定

- シャープ系の調で、フレットに貼った補助線を活用

- 短くて何度奏でても味わい深いメロディ

この方針に基づき、以下のように学年ごとのカリキュラムを設計しました

1年生『きらきら星』イ長調

1弓1音で基本的な奏法を習得する。白い線以外の音は使わない。

2年生『テルーの唄』ハ長調

高いポジションの音程を学ぶ。白い線と線の間も少し使う。

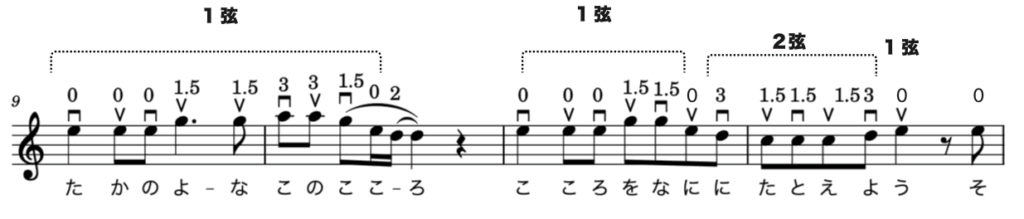

3年生『愛の挨拶』ニ長調

1弓で2つ以上の音を滑らかに弾く技術を習得する。クラシカルなメロディーに挑戦する。

学年が進むごとにメロディが複雑になり、補助線以外のポジションも抑えられるようになります。また、1・2年生では歌詞のある曲を選び、歌いながらメロディを練習することで音程の理解を深めます。

次のページでは、具体的に曲を使った授業の進め方をご紹介します。(授業編のページ現在準備中)