GIGAスクール時代の音楽の授業を充実させる

Music Class

とにかくつかってみよう

近年、生成AIは驚異的な精度で絵画、文書、音楽を創作する能力を示しています。適切なプロンプトさえあれば、専門的な技術がなくても誰もが独自の作品を生み出すことが可能です。しかし、ピカソ風の絵画、モーツァルト風の楽曲、村上春樹風の小説を生成したとして、それが果たして本質的な学びや価値を持つのかは議論の余地があります。時には、音楽を創作しているのか、それとも単にアプリを操作しているだけなのか、曖昧に感じることもあります。

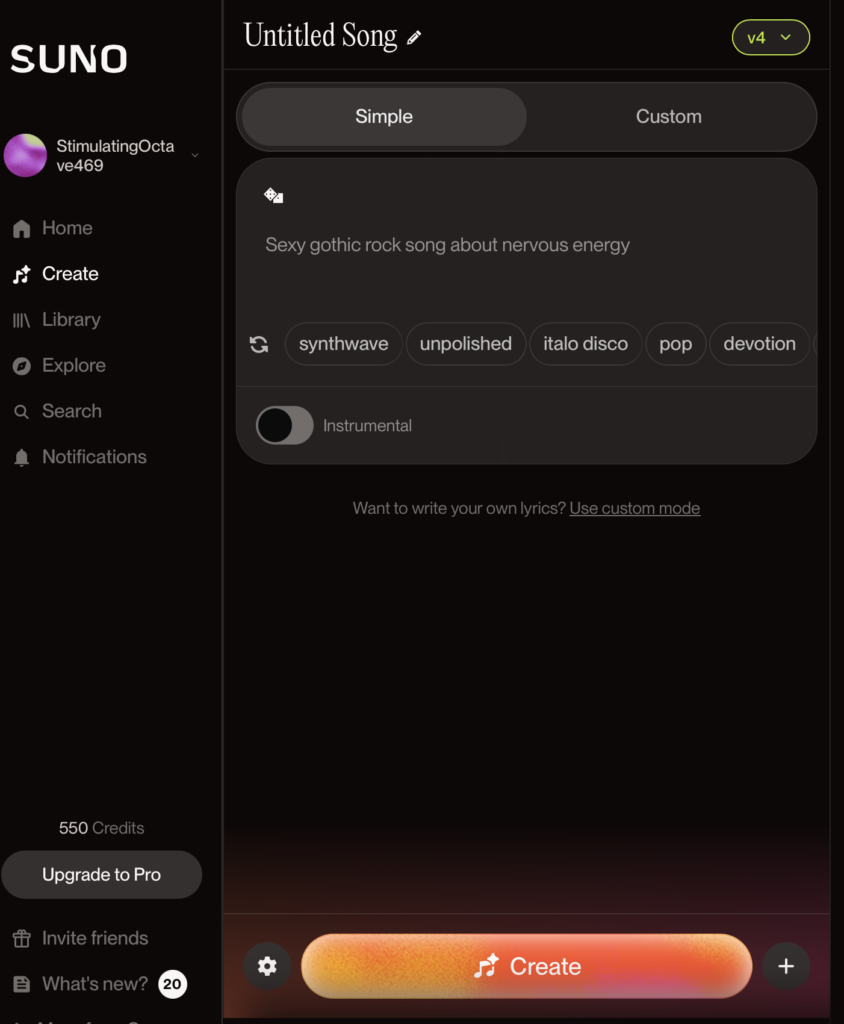

それでもなお、ChatGPTをはじめとする生成AI技術は進化を続け、私たちの生活に深く根付く日も遠くないでしょう。今回は、AIとの親和性が高いと考えられる作曲の授業で「SUNO AI」を使用した取り組みをご紹介します。

使うAIを決めよう

まず、作曲に活用できるAIとして、国産のCREEVO、プロ向けのSOUNDRAW、ChatGPTを開発したOpen AI社のOpen AI Jukebox、その他にもDAWに実装されているAI(例えばLogicなど)があります。今回は、操作が比較的簡単で高品質な音楽制作が可能な「SUNOAI」を選びました。

SUNOAIはGoogleやMicrosoftのアカウントと連携してSSO(シングルサインオン)で使用できます。しかし、教室で40人が試したところ、SSOの成功率は約3分の1でした。スパムと誤認されたり、human確認画面が表示されるなど、さまざまなエラーが発生しました。これはネットワークや自治体システムにも依存するため、教師の事前確認が必須です。ちなみにブラウザで使えるAIではこのような現証はよく起きるようです。できるなら少数で、良いスペックのPCでトライするとよいでしょう。

実際に作ってみよう!

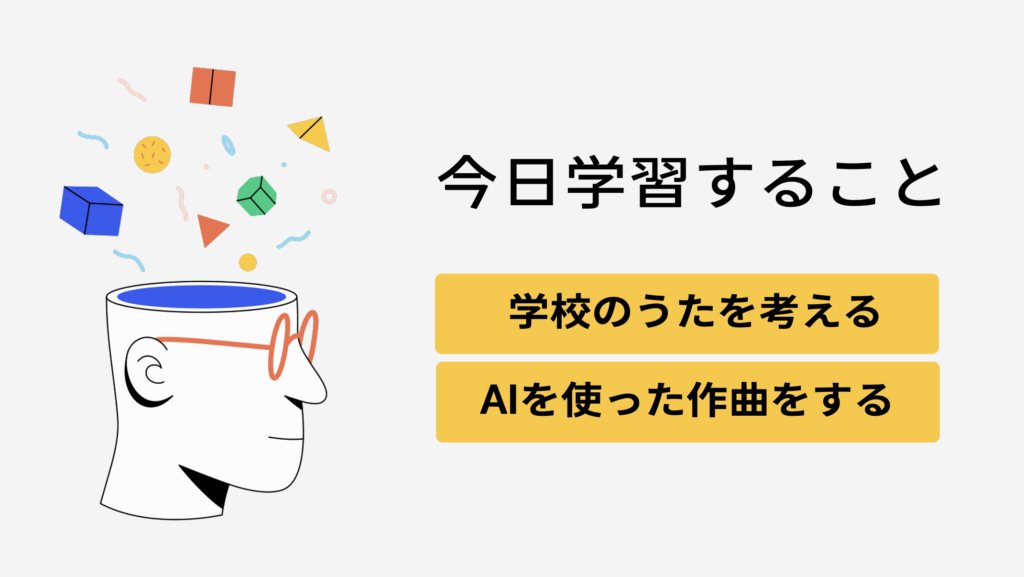

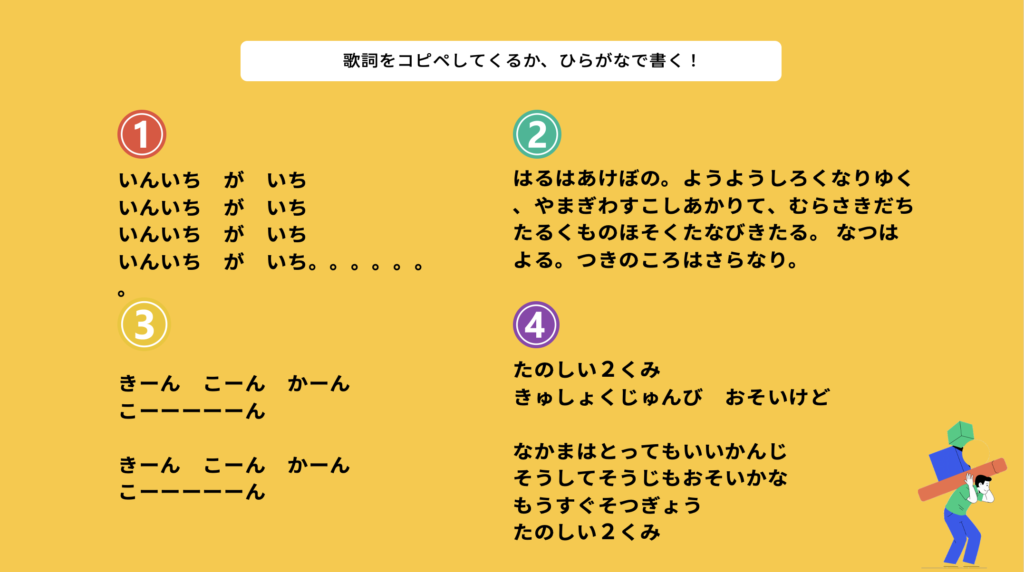

上記のような理由のため、今回は3人1組で1曲を制作する方式を採用しました。まず、学校内で私たちの作曲をサポートしてくれる音楽を確認し、作りたい音楽の方向性を決定します。例えば、校歌、給食後の歯磨きの歌、原子記号を覚える歌など、身近な例が参考になります。

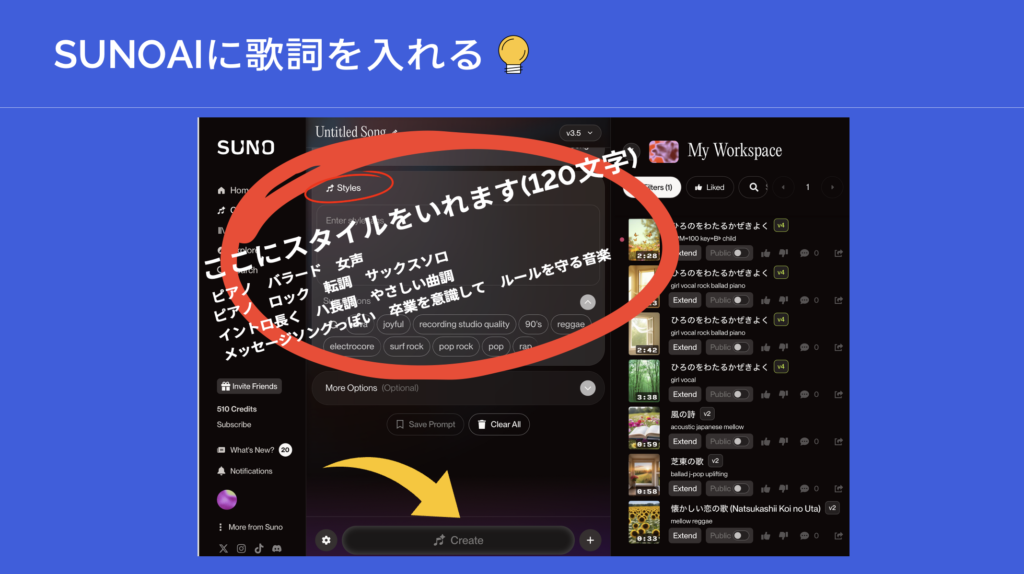

次に、歌詞を考え、曲の雰囲気を指定します。雰囲気の設定ではアーティスト名や具体的な楽曲のタイトルは著作権上扱わないというルールをここでは伝えました。歌詞はひらがなとし、改行や空間の開け方に注意をします。

思いがけず演歌風になったり、感動的な雰囲気に仕上がることもあり、楽しみながら修正を重ねていきます。完成した音楽はURLで簡単に共有できるため、多くの楽曲が生まれます。

さて、この作業を行いながら子どもたちは音楽的な見方や考え方を働かせながら学ぶことが実際に可能なのでしょうか?実際のところ、これは容易なことではありません。確かに非常にクオリティの高い音楽が生まれることもありますが、それが必ずしも子どもたち自身の思考や表現の実感につながるわけではないのです。

しかし、音楽が実際に完成する過程を体験することで、子どもたちは少なからず表現活動に関与しているという意識を持つことができます。この流れの中で、彼らが音楽的な視点を育み、主体的に表現する機会が増えていくことが期待されます。今後は、単なる制作作業にとどまらず、子どもたちが創造的な思考と表現の喜びを実感できるような活動の工夫が求められるでしょう。