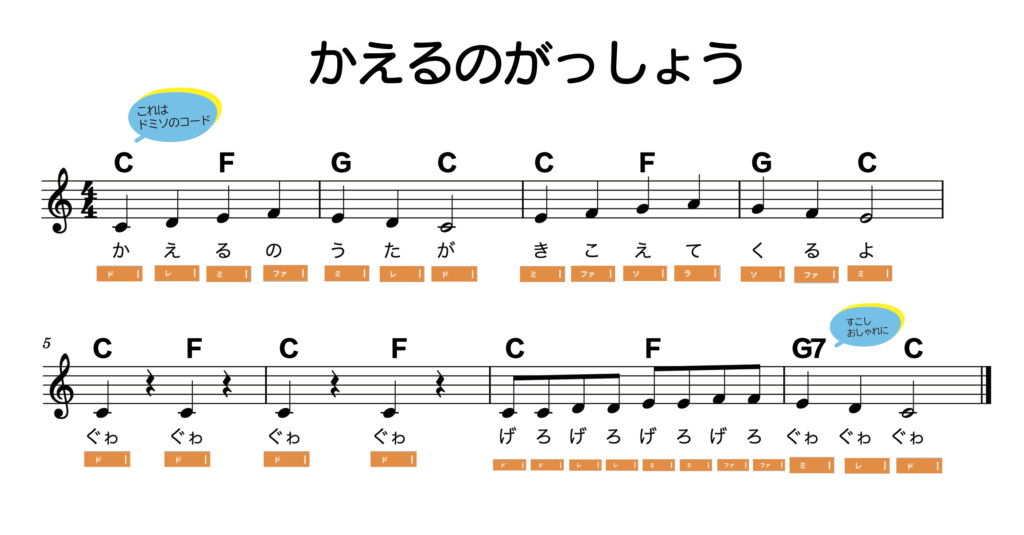

「かえるのがっしょう」からはじめよう

「かえるのがっしょう」(教育芸術社:小学生の音楽2)はドレミではじまる簡単な音楽です。原曲は19世紀のドイツの歌で、外国籍の子どもにも比較的ポピュラーな楽曲です。最初はピアノの音を使用しましょう。音色で遊ぶことをぐっとこらえて正確な音符を打ち込む事を覚えましょう。

ティンカリングしよう

カトカトーンにはKORG社製の美しい71の音色が入っています。触っているだけで楽しく時が過ぎてしまいます。この時間を大切にしたい先生はティンカリングを恐れず行いましょう。

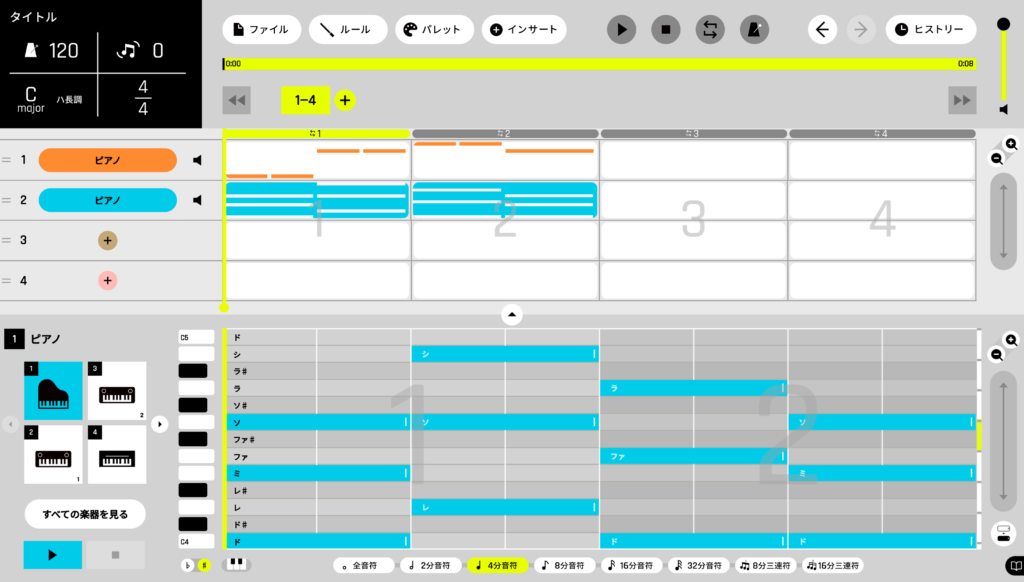

オレンジ色の線は、ドレミの音を表しています(DTMでのMIDIノートと同じ意味)。線の高さは音の高さ(音高)を、長さは音の長さ(音価)を示します。また、色は音の強弱を表しますが、カトカトーンではこの機能はありません。

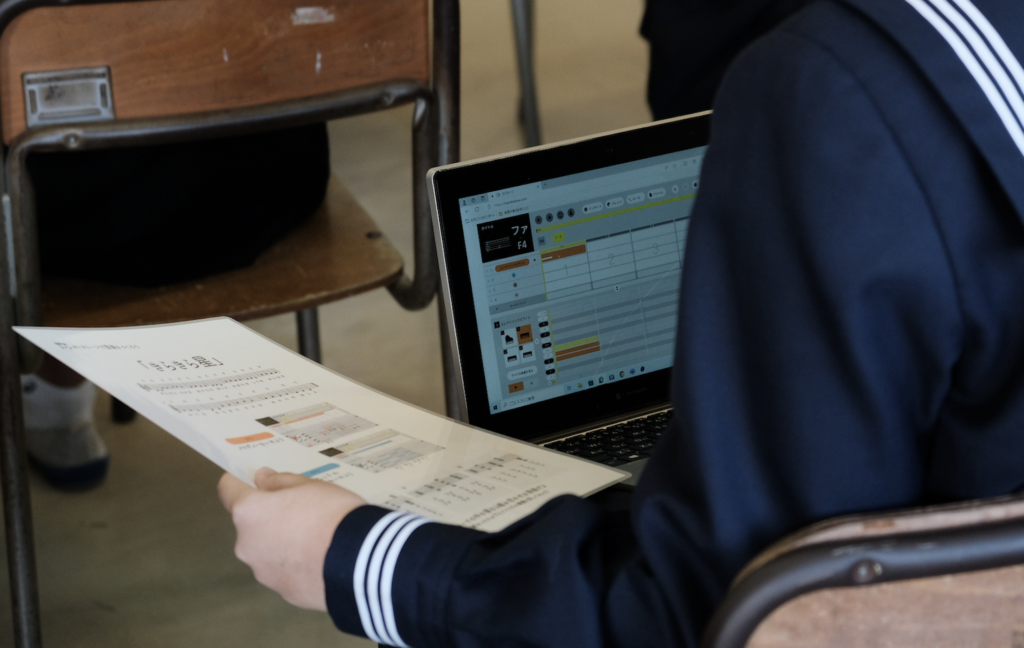

インサート機能を使って小節数を増やしながら、「かえるのがっしょう」を打ち込んでみましょう。もしどうしてもわからない場合は、右の画像のとおりに入力すると、正しく音楽が再現されます。

「かえるのがっしょう」では、最後の部分で8分音符を使うことが重要なポイントです。ここで音の長さ(音価)の違いをしっかりと理解できるはずです。

コードで音楽を豊かにする

メロディができたら、新しいトラックを作成し、コードを付けましょう。メロディだけだった音楽に和音が加わることで、響きの豊かさを実感できるはずです。まずはコードの仕組みを理解し、正しい和音を打ち込みます。同じコード進行の場合は、長押ししてコピー&ペーストすることで、効率よく作業を進められます。

次のステップとして、和音を分散和音に変えたり、リズムを工夫したりすることで、より表情豊かなアレンジに挑戦できます。

曲の原型が完成したら、教室の実態に合わせて編曲の方向性を考えましょう。

たとえば、打楽器を加える、金管楽器で編曲する、オブリガートをつける、EDM風にアレンジするなど、授業のねらいに応じてさまざまなバリエーションが考えられます。まずは簡単なアレンジから始め、徐々に複雑な編曲にもチャレンジしてみましょう!

自然に身につく読譜能力

「かえるのがっしょう」以外にも、跳躍を理解させたければ「きらきら星」。三連符の理解なら「翼をください」のようにそれぞれのメロディがもつ固有のニュアンスを使って楽しく学習が出来ます。なれると複雑なメロディもどんどん入力できるようになってきます。

いろいろな曲にトライ

・「きらきら星」・・・・・・跳躍音程の理解

・「翼をください」・・・・・3連符の理解

・「エーデルワイス」・・・・3拍子の理解

・「メリーさんのひつじ」・・付点音符の理解

-

教師の作ったファイル(例えばコード進行)を子どもが開き、そこに自由にメロディをつくるような授業はできますか?

-

できます。

例えば伴奏のトラックをロックしておき、小節数や使える音(例えば5音階)を制限することもできます。しかしWindows端末、Microsoft Teamsでのファイル共有はかなりハードルが高かったです。詳しくはこちらを御覧ください。