しっかりと取り組みを見届けよう

コードをリズム通りに抑えてストロークをする。これは反復練習をしていけばそれほど難しいことではなくなってきます。しかし「良い響き」を得られるようにする事は難しいです。例えばCのコードでも全ての弦が良い響きでなるためには自分の手に合わせて手首の位置や指の角度、親指の具合などを調整しなければなりません。子どもの学習状態がこうした課題に取り組んでいるかどうかもよく観察をする必要があります。慣れてくると左手の状態をみただけで判断も可能になってきます。「あの手の形では力が入っていないな」「あの角度だと1弦が鳴っていないだろうな」などと分かってきます。合唱でいう姿勢や口の開け方、呼吸である程度判断が可能なのと同じです。普段から学習状況を掴むように心がけ、適切なアドバイスを一人一人にできるように努めます。

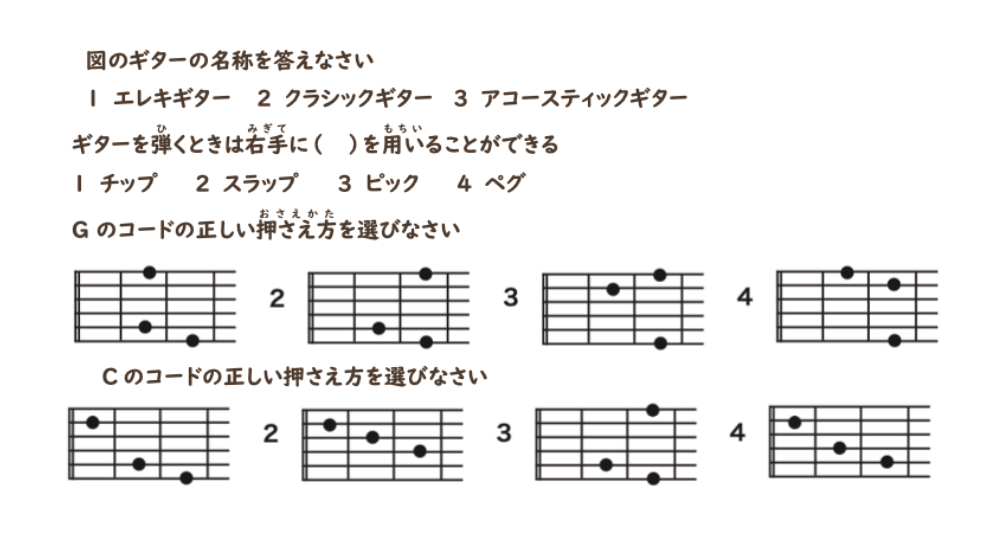

期末テスト、小テストを活用する

簡単な知識であればテストで見とることが可能です。器楽の教科書やワークシートを活用して知識を積み重ねましょう。マークシートやformなどを活用して採点の負担を減らすことも重要です。ICTを活用したテストの方法は別の機会に話したいと思います。

実技テストの方法論

実技テストの方法は様々ありますが、ICTを使った方法をご紹介します。

子どもには取り組んでもらった曲を最終日にTeamsやGoogleClassroom、ロイロノートなどで動画で収録して提出してもらいます。動画の収録の方法は様々ありますが、私は一斉での録画方式を採用しています。録画中はよく教室を見回り、自分の目と耳でも評価を行います。実技テストのポイントを示しておきます。

実技テストのポイント

- 教師が伴奏を流した状態で3回程度録画をする

- 生徒は右手と左手が見える位置で録画をするABCで評価する。

- 評価に納得できなければ再チャレンジができる

順番に解説します。1ですが、教師が教室の大きなスピーカーで音楽を流して一斉に録画をするのが良いでしょう。自分のタブレットでそれぞれのタイミングで動画を撮ることも技術的には可能ですが、時間ばかりかかってしまいます。また、音量の関係も教室のスピーカーの音は小さく、子どものギターの音は大きくとらえる事が可能です。歌唱などでもこのやり方は有効ですので、試してみて下さい。

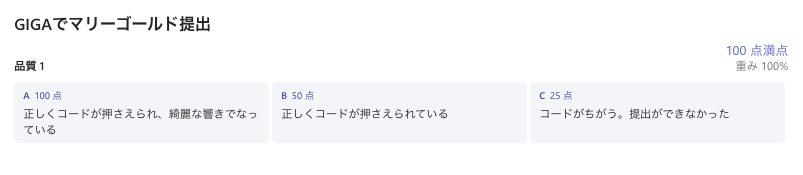

2ではルーブリックを共有しておくことが前提となります。ルーブリック評価とは到達目標について教師が示し、それを子どもと"合意"しておくことが大切となります。右の図よりもっと複雑なルーブリック表を作ることも可能ではありますが、効果的なのかどうかをよく考えるべきです。シンプルな目標設定にし、ここでのAとBの違いについては「評価編」の最初に示したような「良い響き」について生徒が理解をしている事がなによりも重要でしょう。

時間が許せば3での再チャレンジも認めます。期限を設定し、昼休みなどに取り組みを可能にします。空き時間を使い、ギターを準備タブレットを起動して再録画をするのはかなりハードルが高い作業のはずです。それでもチャレンジを行う子どもは粘り強い取り組みができる事が多く、ほとんどの場合評価があがります。

ギターの授業を「準備編」「実践編」「評価編」に分けて解説しました。このやり方はリコーダーやヴァイオリン、ウクレレなど。どんな器楽でも可能です。実際の動画や楽譜、実技テストの様子などもお見せすることもできます。さらに詳細をお聞きになりたい場合にはお問い合わせからお願いします。