忘れ物の3類

教育関係の学者の本を読んでいると、「さすがは学者!」という言葉に出会うことがあります。

今はXやFACEBOOKなどでも素晴らしい言語化、図化、体系化を発信している方々が多くいてとても助かりますが、SNSではどうしてもすぐにその情報は流れてどこかに行ってしまったり、そのときはすごいなと感心しても似たような発信を見て情報が上書きされてしまったりします。

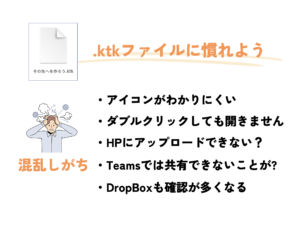

ここでは一つの単語を細分化した例を取り上げます。例えば新学期の会議で「忘れ物」について教師同士の意見の対立があったします。しかしA先生の忘れ物の概念が1であり、B先生が3のことを喋っている中ではなかなか会議は着地しません。スムーズに会議が進み、みんなが気持ちよく仕事ができるためにはなによりも"正しい知識"がまず重要なのです。

忘れ物の3類

- 授業やその日の行事で使うもの。楽器や水着などは忘れると本人が非常に困ることになる

- 学校が指定した提出物。子どもは困らないが、学校が困る。健康上や成績の書類とか、学習上の点検の書類など。

- 衛生観念や勉強習慣などの「教育的」な目的のもの。ハンカチ・ティッシュなどや、日記的なもの。忘れても誰の迷惑にもならないもの。

これは教育には何ができないかで取り上げた広田照幸による分類です。こうした知識を少しづつ積み重ね、誰しもが解像度の高い教育活動を行っていけるように。