ジョン・ハッティ「教育の効果」

ジョン・ハッティ「教育の効果」

世界各国の800以上の論文を分析したメタ研究による画期的な教育書。教育効果についてエビデンスに基づいた知見が示されています。

例えば「学級規模」の影響はこの本では教育効果は106位とされている。こうした研究の結果を受けて財務省は「学級規模は学力向上に直接的な影響を及ぼさない」とし、小学校35人・中学校40人という学級規模を維持する根拠のひとつともしています。

ここでは、教育現場でよく議論される「宿題」について考えてみたいと思います。

宿題は本当に学力向上に効果があるか?

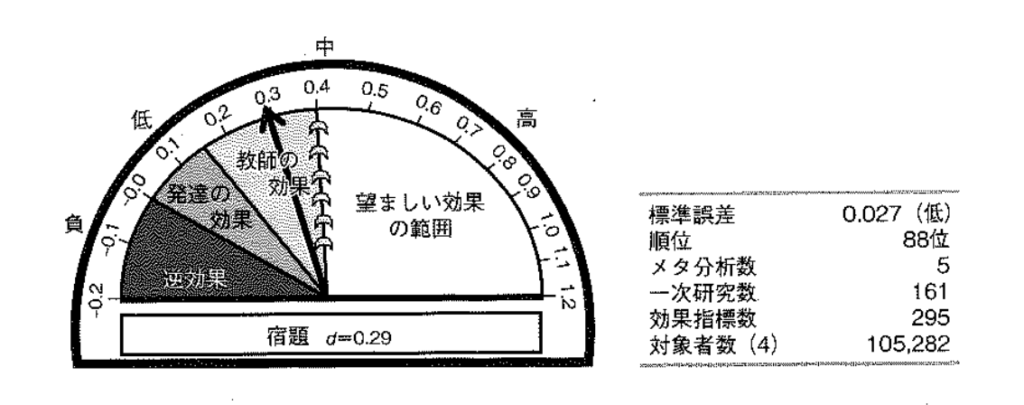

研究によると、宿題の効果は88位(d=0.29)

これではピンとこないかもしれませんが、これは学習者の偏差値が40から42.9に上がる程度の効果に相当します。

一般的に、研究では望ましい効果の基準をd=0.4以上としています。そのため、宿題は必ずしも効果的な学習方法とは言えないかもしれません。

より効果的な学習方法は87種類あり、「協働学習」「解説付き例題の提示」「教師による学習者への質問」「学級の凝集性」などが挙げられます。こうしたより上位の効果の高い学習方法を優先することで、より確実な学力向上が期待できるとも言えます。

さらに詳しい分析結果を見てみます。

- 宿題は小学生にはほとんど効果がなく、高校生では比較的効果が高い

- 教科による違いがあり、数学は効果が小さく、英語は中程度、理科や社会は効果が高い

- 暗記、記憶、繰り返し学習には効果がある

- 宿題の量は少ないほど効果が高い

- プロジェクト型の宿題(自由研究など)は効果が低い

- 宿題は学習者の時間管理能力の向上にはあまり寄与しない

- 誤った学習行動を定着させる恐れがある

こうした課題を実感している子どもの声はこんなかんじ。

「宿題をやっても、いつも間違えてしまう。宿題を間違えることは、やらないでいることよりも嫌だ。時間をかけて取り組んでも、かえって自信を失うだけ。だから宿題はやらない。」

例えば、テストの成績が伸びず、学習に苦手意識を持っている生徒がいたとします。保護者から「うちの子は家で全然勉強しないので、もっと宿題を出してください」と要望があるかもしれません。しかし、その生徒は上記のような心理状態にある可能性も考えられます。

こうした生徒に本当に必要なのは、効果的な学習方法の理解と、適切な指導を行う教師の支援です。

単に宿題を増やすことは、かえって学習意欲を低下させたり、誤った学習習慣を定着させたりするリスクがあるため、慎重に考えるべきとされます。

ひとつ図を引用してみました。この本では測定した効果は自動車のメーターのような図で示されています。宿題は「望ましい効果の範囲」を下回る結果となっていますね。

教育において「逆効果」となる方策はほとんど存在しません。掃除であれ、威圧的な指導であれ、ペナルティであれ、宿題であれ、教育活動は実施すれば多少なりとも効果が現れるものなのです。そのためここでも0.29の効果が見られることに注目する必要があります。「効果がないから宿題を推奨しない」のではなく「効果"的"ではないから宿題を推奨しない」のです。

「働き方改革」が叫ばれて久しい教育現場ですが、未だに問題が解決しないのは「効果的な教育は何か?」という問いに対する答えがいつまでも着地しないからです。それぞれの教育効果のコストとリターンをもう一度見直し、いまこそ優先順位を意識しながら働くべき時なのではないでしょうか。