日本音楽を授業する

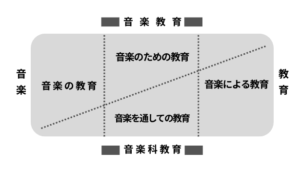

音楽教育の分野は非常に広範です。学習指導要領では、例えばDAWを使って電子音楽を作曲することから、カヤグム、サントゥール、ズルナなどのアジアの民族楽器の特徴を学ぶこと、文楽の太夫の表現方法まで扱うことが可能です。

その中で、我が国の伝統的な音楽(特に和楽器)について、私は断片的な知識しかなく、点と点が繋がらないような印象を長年抱いていました。

授業を組むたびに勉強したり、研修に参加したりしても、知識がまとまりを持って蓄積されません。

我々教師にはあふれる情報をしっかりと整理し、見やすくする事が求められています。それなの重要な事が何で、どの順序でどのくらい何をやるべきかがさっぱり分からないという状況になっていました。その解決のための基礎力が必要とずっと感じていたのです。

そこで今年度(2025)は、東京芸大に2日間かけて通い、日本音楽の概要(特に琴)について学びました。長谷川慎先生という素晴らしい講師のおかげで、私の視野が大きく開けたように感じました。このような立派な先生を知らなかったことを悔やみました。

長谷川教授は、日本音楽を学校教育にどのように活かすかを真摯に長年取り組んでいます。本来、日本の音楽は徒弟制度で口伝され、音を出す前の段階の礼儀や作法を非常に重視します。これは、現代の一斉授業型の日本の学校教育とは非常に相容れませんが、この方向性をでは、どのように実現するかという課題に長年取り組まれています。その努力は、教育芸術社の教科書という形や、書籍、全国での講演という形で結実しており、ICTとの関係や民間の力との共存など、様々な方法で日本の音楽の普及を進めています。

長谷川先生が日本音楽教育の指針としてたどり着いた本として「日本音楽の性格(吉川英治/音楽之友社)」を挙げられました。この本は絶版ですが、少し探すと購入することが可能です。

この本では西洋音楽と東洋音楽を比較しながらその「出発点」の違いを丁寧に説明します。出発点もゴールもこの2つはちがうのですから、教え方も当然違うというわけです。

具体的なものを2つあげます。日本音楽を学校の授業で教えるときの難しさとして、〇〇流というものがあります。これについてその流派同士の共存の関係値や存在意義については疑問を持っていました。ここでは西洋音楽は直列的に論を重ねることで進化をしてきたが、東洋の音楽は並列的と説明されます。そのため、様々な流派ができ、先行芸術を否定せずに進化してきました。ここには守破離の思想もあり、師匠の芸を守る事をもっとも大切にしているという事も考えるべきです。

もうひとつ、日本音楽において芸の伝統は基本的に「悟り」で伝授されてきたという事実です。西洋が説明書を分厚く機能的なものに進化させるに対し、東洋ではそういうことはしません。楽器を触る時間「以外」も花鳥風月や天地自然から様々な事を学ぶべき、そうした心を持つべきだという思想なのです。修行と同じで、楽しく効率的ではなく、苦しみ悩みながら達する極地といった感じです。

これらはもちろん現代の学校教育とはまったく相容れません。そのため我々は日本の伝統的な音楽を教える時にどうしていくべきなのかを再定義する必要があります。この出発点こそが全体の授業感に関わってくるものだからです。

最後に、私が受けた講義で長谷川先生が取り上げたページは「日本人の音楽観」という章でした。

1)単音音楽性

2)余韻音楽性

3)噪音音楽性

4)声楽音楽性

5)音色尊重音楽性

細かな説明は省略しますが、漢字から伝わる通りの「音そのもの」を愛好する力が日本人にはもともと備わっていると著者は言います。授業でどんな力を生徒に身につけさせたいかという指針となるものと考えました。