『音楽教育学』小川昌文を読む

音楽教育に関する書物を読み解くと、「教育とはなにか」と言う問に立ち戻ることがしばしばある。そもそも音楽とはなにかと言うことも数々の音楽家や学者が挑み続けている大問であり、出発点の曖昧さがその後の論の組み立てに困難さを与えている。音楽の教育はぐらついた土台に大きな構造物を建築しているような様相を呈しているのである。

音楽とはなにかについては例えば『音楽科教育はなぜ存在しなければならないのか 「良い音楽科教育」を構想するための目的論(長谷川諒2024)』ではスモールによる「ミュージッキング」の概念が語られている。これは近年生まれた重要な示唆だと考えているが、これについては他で述べることにする。

ここでは『音楽教育学』の書籍を紹介するとともに、音楽教育、もしくは音楽科教育とはなにかについての小論を書いてみる。

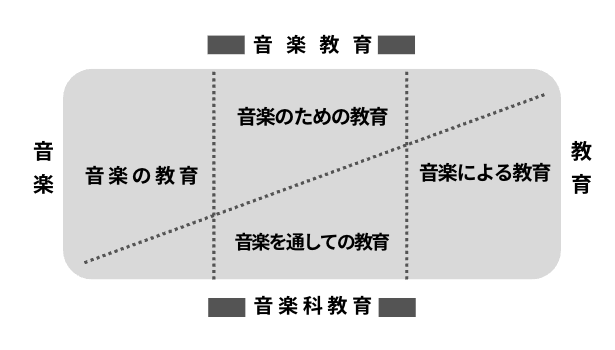

右の図(音楽授業LAB作成)は山本文茂により示された従来の音楽と教育の関係値であり、この考え方も音楽の授業のゴールを考えたり、カリキュラムを組み立てる時に大きな示唆を我々に与えてくれるものである。少し説明を加えると、音楽教育には4つの分類があるという考え方を山本は取っている。以下に4分類の説明を加えるが、これは筆者の考える具体であり、山本の分類観とは違う可能性があることをご承知おきください。

音楽の教育(知識・技術の伝達)

これはモーツァルトが〇〇〇〇年に生まれたとか、ヴァイオリンはこのように構えて弾くと言ったような教育である。音楽教室などで学べそうな類のもの。

音楽のための教育(音楽的成長)

対象者の内的な音楽観の充実や成長のために知識や教師の経験を総動員して行う教育である。教師が知識や技術を伝達する権威ではなく、案内人として児童生徒と共に作るという側面をもちデューイ(Dewey.J)的な教育感である。

音楽を通しての教育(人間形成)

音楽による教育(外的手段)

例えば学校教育目標を達成するための音楽教育であったり、音楽を通して道徳的な心情を育むと行った種類の教育である。学習指導要領や公立学校の指導案にたびたび出てくる概念。

これは音楽自体のクオリティはまったく問題とせず、音楽によって愛校心や愛国心を養うと言った目的であったり、ラッパや太鼓によって生活習慣をコントーロルしたりする種類のもの。

ここでようやく「音楽教育学」の主要な著者である小川昌文の論に触れたい。小川は山本の4分類を否定しつつ、先に述べたスモールのミュージッキングの方向性に音楽と教育の方向性を見出している。山本の4分類は音楽と教育が対立する概念を含意であり、児童生徒そのものからの視点も欠けていると指摘している。

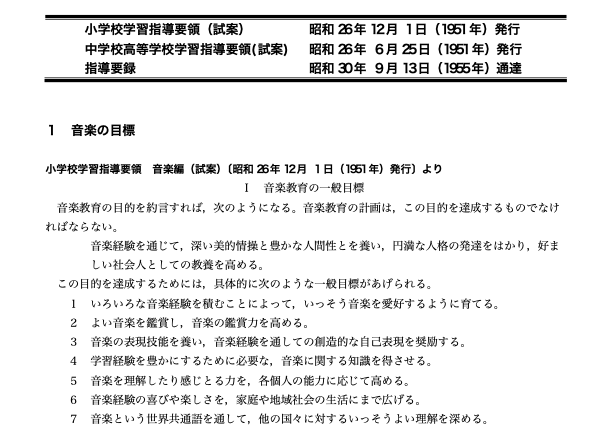

この書籍では学習指導要領にも細かな説明がなされているが、戦後に作成された学習指導要領音楽編(試案)についても言及されている。この試案は作曲家の諸井三郎が音楽教育の目的を大変な苦悩のうちにまとめたものであるが、ここでは音楽教育は情操教育であり、そのための手段であるような書き方となっている。

公立学校における音楽科の目標はこの方向性を基本的には変えておらず、現在にも続く概念として広く普及している。音楽の授業で豊かな心を身につけましょう、と言った文脈で頻繁に使われることも多い。しかし諸井三郎は同じく指導要領の中で情操教育としての音楽の学習には警笛を鳴らしていることに注目したい。それどころかそのような方向性は大変危惧しているという文言を付け加えている。すなわち純正な音楽教育を教師自身が高いレベルでしっかりと行うことで、「結果として」情操教育につながることがとても重要であって、情操を高める手段としての音楽教育は絶対にあってはならないと語っているのである。この提言は後の三善晃の学習指導要領にたいする「要素分解主義」の批判にもつながるのである(これについてもこの本では紹介されている)。

諸井三郎の論は根本的に小川の求める音楽教育の方向性と同意だと考えられる。それは『音楽教育学』P.40「教育の中の音楽」と「音楽の中の教育」でも語られている。すなわち「音楽の中の教育」では音楽を作る営みを通じて、あらゆる教育の目的にアクセス可能とする考え方であり、図を用いた比較もとてもわかりやすい説明だ。ここでは教師の開かれた音楽性が重要であり、児童生徒の成長の結果は測定されにくいとしているが、明らかに小川はこうした音楽教育を指示しているように読める。

ここでは『音楽教育学』を読みながら、教育と音楽の関係性について示してみました。気になる記述があった方はぜひ一読をおすすめします。